发布日期:2025-01-01 17:53 点击次数:160

作家:滕久昕(北京)白鹿 ai换脸

我的父亲滕代远生于1904年11月2日,他1924年参加立异,从投身蕃昌兴起的湖南农民畅通到组织率领闻明的“平江举义”;从率领队列保卫井冈山立异凭证地到参加瑞金苏维埃地皮立异;从延安王家坪中央军委的昼夜操劳到太行山转折间接与敌东谈主斗殴;从开国开始奠定和发展东谈主民铁谈业绩到呕用心血十年社会办法开荒,他忠于党、忠于东谈主民,为中国东谈主民的自若业绩和社会办法开荒孝顺了我方的一世。

一

1968年春天,16岁的我在北京灯市口中学上学。在与几个要好的同学琢磨后,我决定响应毛泽东主席的命令,报名去内蒙古牧区插队当知青。不久,学校发来登记表,我填完后请父亲审阅,他戴上眼镜提起羊毫在家长主张栏内写下“透顶喜悦,刚硬援助”八个字。我写信将此事告诉在队列责任的几个哥哥,他们也一致援助我的想法。没过多久,二哥、三哥差异从队列请假回来,专门为我送行。四哥因实践队列任务不成请假,也发回电报暗示援助。

那段时间,我整日忙于准备行装,父亲非常将他在抗战时间缉获的日本军毯送我带上,以叛逆内蒙边域冬季的精炼。母亲怕我莫得生存训导,不会拆洗被子,戴上老花镜伏在乒乓球桌子上,手把手教我若何拿针、若何缝被子。父亲对母亲说:“孩子当今离开咱们是早了点,但不成因为舍不得就永远把孩子拴在我方身边。他们响报命令去开荒边域,咱们应该援助。当年咱们参加立异不亦然这个年岁嘛!”

我用频频累积下的零用钱买了好多信封和邮票,事前用胶水将邮票粘到信封上。父亲问我作念什么,我不好酷爱地说:“头一次去那么远的地点,条款又笨重,若是想家了写信时便捷些。”父亲听后轩敞地笑了,用手点着我的鼻子,言不尽意地移交我:“到了边域,要配合当地东谈主民民众,多向少数民族同道学习,不要老想家啊!”

向内蒙古大草原进发的日子终于到了,告别了生存16年的北京,告别了学校、憨厚,告别了我的亲东谈主,我与北京各个学校的800多名自发奔赴边域的同学沿途,乘坐一列火车准备开赴。父亲、母亲还有哥哥们,齐去永定门火车站为我送行。

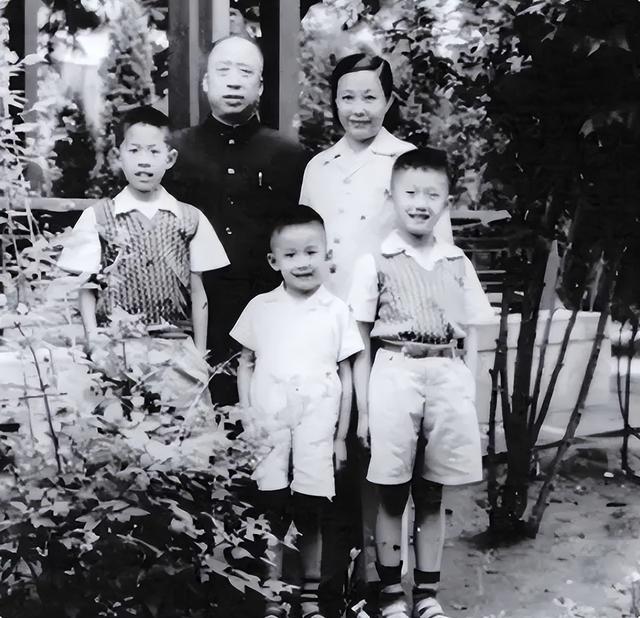

1968年8月,全家欢送滕久昕(右一)去内蒙古插队

那天天气很热,因为怕孩子们舍不得家长,影响火车运转,车站端正不让送行的家长插足,只可在进站口与远行的孩子告别。我的父亲和母亲也被挡在车站外面,在参差的东谈主群当中不知所措。家长们选出代表与车站负责东谈主交涉,经由协商,家长们临了才得以插足车站,与奔赴边域插队的子女们话别。我站在爸爸眼前,再次向他暗示决心。我是他最小的男儿,又是第一次离开他到远处的边域,他很不省心。我看得出,他尽力已矣着我方的情谊,不让眼泪流出……过后,给我送行的哥哥看见父亲坐上汽车后用手绢在擦眼泪。

在内蒙古锡林郭勒大草原插队的日子里,父母亲经常来信,勉励我在草原上扎根,好好接纳锻练。父亲在信中造就我:“要和工农子弟抱成一团,不要让别东谈主看出你是干部子弟,要在笨重朴素上成为斥候。”我也经常给家里写信,陈说我的责任生存和念念想气象,父母看后相称欣慰。

二

1970年,我参了军,成为又名光荣的铁谈兵战士。队列里的一切对我来说是那么簇新酷爱,我和战友们年复一年开岩穴、铺铁轨、架桥梁,为故国的三线开荒孝顺力量。

1973年6月,因北京修建地铁,我所在的队列整编后,将我从湖北郧阳召回北京。队列魁首知谈父切身体不好,身边莫得一个孩子,我又是最小的男儿,故意批准我请几天假回家望望。那天回到家,父亲见到我非常欣慰,拉着我的手问这问那。我望着父亲清癯的面容,神气难以舒适。他老东谈主家头发白了,精神也不像以前那样好了。父亲随后问我什么时候去新单元报到,我说:“队列魁首给了几天假,在家休息两天就去报到。”父亲不喜悦,他说:“可不成伸手向组织要照顾,也不要休什么假,一天也不要,半天齐不要!你要听我的话。”于是,我按照他的要求第二天就去新单元报到了。

文爱app一个周六的下昼,队列连合进行学习,我正在班里和同道们沿途学习。这时,通讯员叫我去连部一下。一进连部,就看见父亲的警卫书记杨新国和指导员正在谈话。我感到很惊叹,忙问什么事情。杨新国笑着回复:“魁首想你了,来工地望望你。”“在哪儿呢?”我问。“就在外面车子里。”我向指导员请了假,回到班里换上军装,匆匆跑到院子外边,老远就看见父亲在院墙外恭候。我匆匆跑夙昔问:“爸爸,您若何来啦?”父亲眼里泪光闪动,说:“你姆妈又出差啦!我想你啊。”老东谈主家的嘴唇翕动着,还想说些什么。“走吧,我和您回家。”父亲望着我肃穆地问:“向连队请假了吗?”我回复:“省心吧,我请假了。”

父亲照旧69岁,身体多病,身边除了母亲便是责任主谈主员。母亲刚刚归附责任,为了救援失去的时间,她经常到下属单元出差,我的心里很难堪。一齐上,咱们父子俩的手牢牢执在沿途。我想:父切身边齐是责任主谈主员,莫得亲东谈主能陪他聊聊隐衷,他一定感到很寂静孤身一人,才作念出这种出乎寻常的举动。

滕代远佳偶与孩子们合影

回到家,父亲详确地商讨我当今的学习情况、队列的历练和施工情况、干部战士的念念想情况。我把我方所知谈的事情向他全部谈出,父亲听了感到很舒心。第二天早餐后,他瞩目地对我说:“你且归吧,要好好责任。”我脑子一下转不外弯来,若何连在家过个礼拜天齐不行呢?天然不睬解,也很不肯意,但这毕竟是父亲的话,必须照办。

直到今天,一想起这件事情,仍好似昨天发生的不异。哪个父亲不怜爱我方的子女呀,可当默然罢明显情愫后,念念想就回首到了默然。立异者要具有纷乱的梦想和抱负,不成总千里浸在生离永诀、儿女情长之中。

三

1973年8月24日至28日,中国共产党第十次寰球代表大会在北京召开。会后,大会书记处送来“十大新闻”像片一套,其中有毛泽东主席主理大会的像片,还有其他率领东谈主在主席台上的像片。

父亲买来3只镜框,并把我叫到身边,要我匡助他把像片装入镜框,挂到墙上。父亲戴上眼镜仔细对比,亲自挑选出两张像片。我站在椅子上,举起镜框向墙上挂,父亲站在背面指导。在一派欣慰的改悔中,吊挂好了像片。

1973年9月,党的十大刚刚实现,我在离北京市区约30公里远的昌平,参加铁谈兵提醒队集训,因为历练垂死,考查科目比拟多,照旧很久莫得回家了。一个星期六的下昼,我请了假,坐了2个小时的内行汽车回到城里,见到父亲总以为有说不完的话。一晃就到了日曜日下昼,我必须在周日晚饭点名前归队,不然就违背了步骤。千般无奈之下,我向父亲的书记卜占稳乞助,想用父亲的汽车送我一趟。责任主谈主员轸恤我的难处,决定请司机李开志送我归队。

滕代远与男儿滕久昕

这是我头一趟因私务使用父亲的车,哪意料照旧让父亲知谈了,他严厉地品评了身边的责任主谈主员。不久我再次回家时,父亲把我单独叫到一边,语气十分严厉:“你胆子真不小,竟敢坐我的车!”又说:“干部子弟不允许有优厚感,你把我的话全忘了吗?”望着父亲严肃的容貌,我垂死平直心直出盗汗,恨不得地上有条缝,钻进去躲一下才好。我知谈我方错了,赶忙向他承认了相当。“你给我听明显,以后不许坐我的车!”父亲以这句话实现了品评。我答理谈:“是!”灰溜溜地回了房间。不仅对我如斯,几个哥哥从队列回家省亲,向来齐是我方乘内行汽车回来。随机东西带多了,亦然我骑车去车站接他们,从未因私务用过父亲的汽车。

四

在责任之余,我可爱翻看以前的日志,它们会带我插足幸福的回忆中。1974年9月29日的日志这样写谈:“……该吃早饭了,我兴高采烈地坐到餐桌旁,快到国庆节啦,望望今天有什么可口的。然则父亲却夹给我一个小窝头,真有些扫兴。在连队就经常吃窝头,好报复易回趟家,总该改善一下,若何还吃这窝头?我向父亲摇摇头,母亲也在一边劝我不要吃了。然则父亲不答理,维持让我吃。莫得办法,我只好拼集吃了下去。”

难忘那天早饭后天气很好,阳光灿烂,我陪父亲去紫竹院公园散布。咱们一边不雅赏公园景象一边漫谈,不一会儿就聊到早上吃饭的事。父亲言不尽意地说:“当今的条款好了,生流水平也栽植了,好多东谈主的柴米油盐齐与从前大不不异了。但是,若何能健忘夙昔呢?在抗日干戈中,太行山凭证地的军民连树皮齐扒下来吃。你们是在红旗下长大的孩子,可不成身在福中不知福啊!”父亲的提醒深深地印在我的脑海中。

父亲不仅对孩子们要求严格,我方更所以身作则。他的衣着很简朴,上班就穿铁路制服,频频在家穿布衣服。衬衣、寝衣破了,不肯买新的,让母亲补一补再穿。他频频的伙食很浅薄,炒胡萝卜丝和辣子豆腐是他的最爱,他可爱吃粗粮,每天一个小窝头。父亲不抽烟,也很少喝酒,他要求咱们不抽烟,咱们昆玉五东谈主,莫得一个抽烟。咱们家自若后住在东城区煤渣巷子的一个院子里,傍边紧挨着一家汽车修理厂,时常能听到工场机器的杂音。这所住宅破旧了,存在安全隐患,关连部门屡次建议维修,但父亲长久不喜悦维修,只是浅薄加固一下楼顶的横梁,咱们在这里一直住到父亲病逝。父切身患重病后,购买的药品齐是我方出钱,从不拿去让公家报销。而今我深深感到,这不单是是因为家教严,更是党的光荣传统和优良立场的反应。他的身先士卒,对咱们全家起了很大作用,于今我的几位哥嫂齐是笨重朴素、节俭持家过日子。

五

1974年11月中旬,父亲因肺炎病重,住进了位于东单的北京病院,尽管从各方面进行积极的调节,但病情一直不见好转,父亲以果决的意志与疾病起义。为了让我在队列舒适责任,他长久不让身边责任主谈主员将他入院的音讯告诉我。其时,几个哥哥齐不在父切身边,唯一我刚从湖北召回北京。但我所在的队列承担着修建北京地铁的费劲任务,频频没随机间回家看他。

当我得知父亲的情况后,意志到他身边不成莫得亲东谈主的照顾,于是向队列魁首请了假,急匆匆忙赶到北京病院。

我推开病房的门,见到父亲坐在沙发上,便向前一步,耸峙向他敬了一个军礼。他略显惊叹地望着我,头在逐渐地摇动,仿佛在说:“你责任这样忙,不该回来啊。”这时父亲憔悴的面容略显煞白,有一只眼睛齐不成透顶睁开,讲话吐字不明显,语言抒发也很勤劳。见到父亲被疾病折磨成这个形势,我傻呆呆地站在那处,喊了一声:“爸……”眼泪不禁夺眶而出。

在病院调节工夫,父亲经常让我陪他在走廊里散布。他一只手拄脱手杖,另一只手牢牢收拢我的胳背。看着70岁的老父亲心力交瘁的形势,我的心就像针扎不异难堪。可他我方明火执械,经常听播送、看电视,文献一送来,坐窝让我读给他听。他以又名老共产党员的觉醒,时刻和蔼着党和国度发生的事情。只须有空,父亲总叫我去匡助医护东谈主员作念一些就业性的责任。他常说:“一个大小伙子,又是个参军的,别老在房间里呆着。”我照顾完父亲后,经常去匡助医护东谈主职责任,举例从电梯里装卸氧气瓶、刷洗茅厕和浴盆、擦地板、打理被褥、匡助顾问粘药口袋、搓棉签,还有煎中药、打滚水、退送餐具等,这些活我齐干过。看到有事要作念,父亲只须用手中的手杖一指,我赶快就夙昔襄助。其后逐渐风俗了,无谓他的手杖指,我也能主动找活干。父亲看到天然十分欣慰。

1974年11月30日,是我永远不成健忘的日子。那寰宇午,父亲与前来探询他的老同道宋一平清翠地谈了2个多小时。他们在1939年清醒于莫斯科,那时候,他俩一同参加了共产海外第七次代表大会。茶几上的白纸写满了铅笔字,有东谈主名还有地名,我在傍边听着也入了神。仿佛一种久违了的充沛元气心灵,又再行回到父亲的身上。

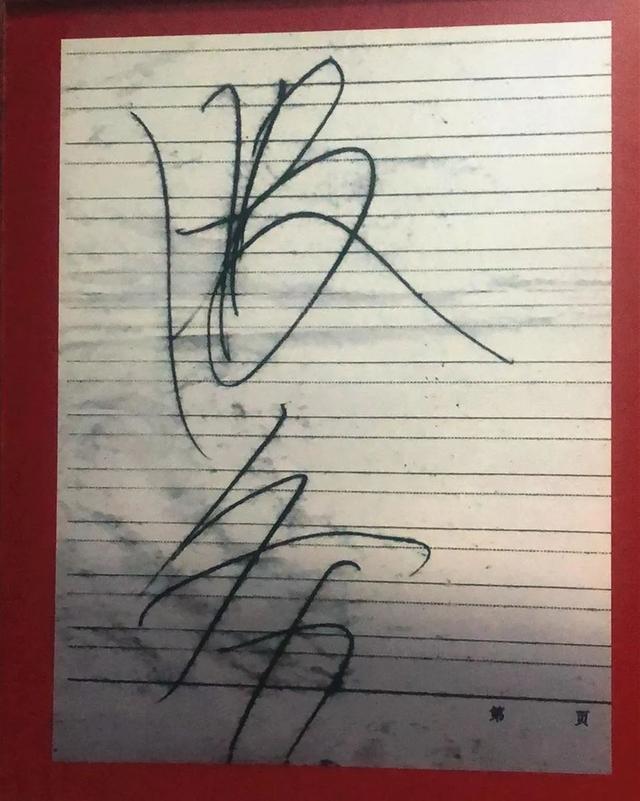

晚坎坷班后,母亲来病院探询父亲。父亲的心绪仍然很清翠,约略还在讲着下昼的事情,可惜的是,咱们却无法听懂他的酷爱。其后他提起铅笔,在纸上反复写着什么,究竟是什么字,咱们也看不懂。母亲劝他不要暴戾,逐渐写。已而“啪”的一声,铅笔尖撅断了,我匆匆换上另一支铅笔,再行翻过一张纸,请他把字写大一些。父亲好像听懂了我的酷爱,不再暴戾了。铅笔下显出的字让咱们看明显了一些,原本是“就业”两个字。

滕代远唯一两个字的临终遗书

我一下子解析了,这恰是父亲对咱们的一贯要乞降但愿啊!我用双手捧起这张纸,天然很轻,但上头的“就业”二字却重如千钧,父亲是在移交咱们要用心全意为东谈主民就业。我注释着这两个字,向父亲肃穆地点点头,轻声对他说:“咱们会这样作念的,您省心吧!”父亲也点点头,嘴里松开不清地说着什么,抬开始用眼睛看着我。老东谈主家的眼眶湿润了,我的眼睛也被泪水挡住了。

第二天黎明9时15分,父亲的腹黑罢手了卓绝,常年70岁。

无穷的讲求念,像一匹脱缰的野马白鹿 ai换脸,在追悼的草原上纵横飞奔。我时常怀着一种清翠而崇拜的神气,追悼父亲生前对咱们的教学,回忆他的旧事,嗅觉父亲莫得离开咱们,他仍在办公桌前翻阅文献,正在会客室里和东谈主谈话,还在饭桌上同咱们共进早餐,依然不错听到他油腻的湖南乡音和朗朗的笑声,还不错看到他为了加剧语气打入辖下手势的形势……